广西热作所科技人员在中科院二区期刊发表“离子—激素—黄酮”互作调控糖料蔗高产机制的研究论文

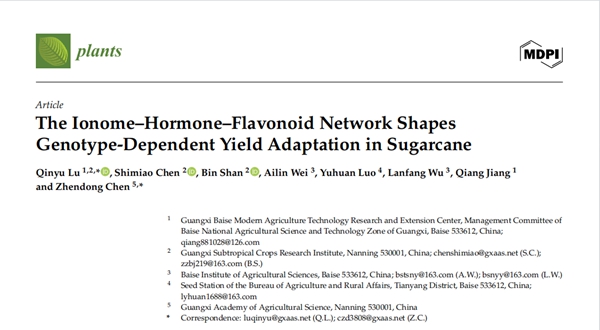

近日,广西热作所重点实验室课题组联合广西百色国家农业科技园区、百色市农业科学研究所及广西百色市田阳区农业农村局种子站在国际知名SCI期刊《Plants》(中科院二区,IF=5.9)在线发表题为“The Ionome–Hormone–Flavonoid Network Shapes Genotype-Dependent Yield Adaptation in Sugarcane”的研究论文,系统揭示了糖料蔗不同基因型在“营养离子—植物激素—黄酮类物质”三元互作调控下形成的产量差异机制,并提出可用于优良基因型精准识别与高产性状预测的代谢标志物体系。

图1 论文首页截图

糖料蔗是重要的食糖与可再生生物能源作物,不同品种间产量和适应性差异明显,但其背后的生理—代谢基础尚不清晰。传统评价更侧重农艺性状或单一代谢指标,难以准确解释“哪些品种为何能高产”。

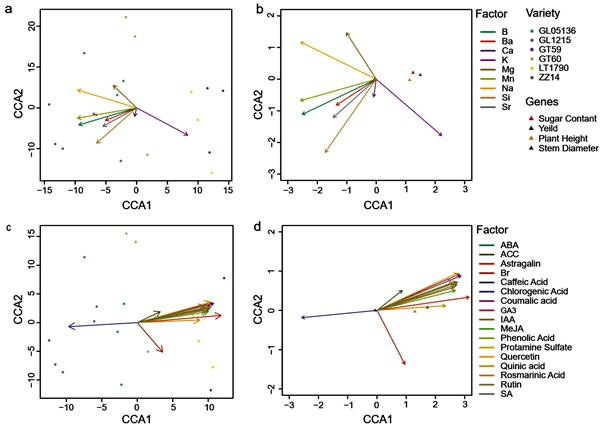

图2 甘蔗中产量性状与(a,b)离子组学数据及(c,d)代谢物数据的典型相关分析(CCA)

本研究以六个主推型糖料蔗栽培品种为对象,构建了“离子组+激素组+黄酮代谢组”三维联合模型,首次从系统生理层面揭示了:高产基因型具备“高钾/钙/镁积累 + 适度生长激素激活+低背景防御消耗”的代谢特征;钾(K)在区分高低产基因型中具有最高解释力,是驱动产量差异的关键离子信号;IAA、GA等“促生长激素”与蔗糖积累显著正相关;当ABA、SA等“防御信号”长期偏高时,会形成“能量沉没效应”,抑制最终产量;首次量化证明“高产”和“高防御”在代谢策略上存在权衡与分层。

论文第一作者为陆覃昱,通讯作者为广西农业科学院副院长陈振东研究员。该研究得到国家自然科学基金、广西自然科学基金以及自治区重大科技专项项目资助。

热作所 陈仕淼供稿/供图

一审一校:单 彬

二审二校:刘思朝

三审三校:覃剑峰