...

农民日报:广西热作所:为芒果产业高质量发展“保驾护航”

农民日报全媒体记者 姚媛

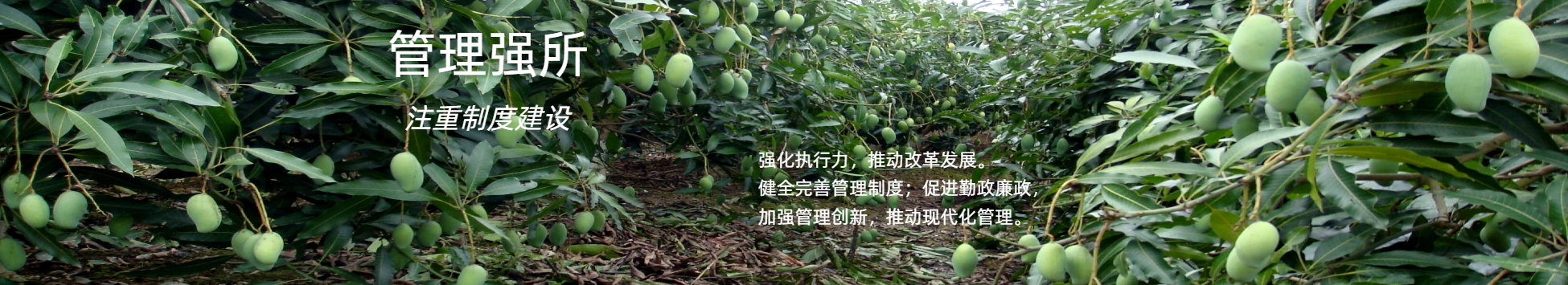

在田东县国家芒果种质资源圃,广西芒果创新团队专家进行芒果资源田间观测。 受访者供图

走进广西壮族自治区百色市田东县林逢镇公靖村,在连绵起伏的山坡上,村民陆志天家种有120多株“桂七芒”果树。时值初冬,芒果树已进入采后管理阶段,粗壮的树干、翠绿的叶片,展示着欣欣向荣的生命力。陆志天告诉记者:“今年,我家的‘桂七芒’走电商渠道,10斤一箱,每箱能卖到58元至68元,每亩纯收入达1万元。”

在我国,芒果种植分布在广西、广东、海南、四川、贵州、福建、云南等华南7省(区)。2023年,广西芒果种植面积达19.8万亩,对巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村振兴、带动农民增收致富有着重要作用。我国芒果育种工作起步晚、基础薄弱,存在优异种质资源匮乏、资源创新不足,品种适应性、抗病性差及品种结构不合理等问题,需要系统开展芒果优异种质创制和优质多熟期新品种培育工作。尤其是2000年以来,芒果产业由数量扩张向质量提高转变,加快开发具有知识产权的新品种,取得品种和技术上的优势势在必行。

近年来,广西壮族自治区亚热带作物研究所(以下简称“广西热作所”)加强与中国热带农业科学院南亚热带作物研究所、贵州省亚热带作物研究所等单位的合作,提出了从芒果种质资源收集评价、筛选、优异种质创制、育种技术研发到新品种培育及配套技术研究的技术路线,促进芒果种质资源的高效利用和自主知识产权品种开发,为芒果产业稳定持续发展保驾护航。

内育外引选培好品种

说起“桂七芒”,这可是广大消费者耳熟能详的芒果品种——它有着独特的“S形身材”,特殊的浓郁香气,以及蜜甜的口感。对于种植农户而言,“桂七芒”花期较晚,能够避开桂南地区早春的低温阴雨天气,丰产稳产性较好。在广西,“桂七芒”推广面积达30多万亩,全国种植面积近50万亩。

“我们致力于选育出‘桂七芒’这样既具有独特香味和口味‘身份识别’,又具有优良适应性、抗逆性和丰产性的品种。”现代农业产业技术体系广西芒果创新团队首席专家、广西热作所芒果研究中心研究员黄国弟介绍。

在位于广西南宁市西乡塘区的种质资源圃,里面保存着众多芒果种质资源:有从泰国引进的“南逗迈4号”,有从台湾引进的“台农1号芒”,树冠高大的是“金煌芒”,我国专家培育的“热农一号”,在广西、四川、云南等省(区)都有推广。

黄国弟对一株株芒果树如数家珍:“这是早年从台湾引进的美国品种‘爱文芒’,果皮红色,外观非常漂亮。在日本,一个老板用温室大棚种植爱文芒,起名为‘太阳之子’,能拍卖出很高的价格。这是我去柬埔寨收集的两份玉芒种质资源,玉芒的果实较大,核较小,果肉结实,果色、香气、风味都不错,适合加工成果干。这是当地土生土长的土芒,它香气好,口味香甜适中,但果实不大,一般用来做砧木。”

黄国弟介绍,传统的育种方法主要分为杂交育种和实生选种。前者将两个亲本用网罩罩起来,通过昆虫或人工进行授粉,对收获的实生种子进行种植观察。后者则类似“海选”,从漫山遍野自然授粉的芒果实生后代中找寻理想性状的植株。

近年来,分子育种技术也逐步应用于芒果育种中。科研人员利用SRAP分子标记对涵盖芒果8个种504份种质进行了系统鉴定、评价和筛选,构建了“表型+分子标记”的芒果种质资源鉴定技术体系。

“传统育种方式,从杂交到选育出品种大约需要13至15年。采用分子标记辅助育种,可帮助我们进一步鉴定实生后代杂交种真实性,减少田间鉴定筛选的实生苗数量。同时,我们可以在早期筛选出具有目标性状的后代,再将选出的植株在苗期剪下枝条,高接在易成花或易于反季节开花的品种大树上,促进其提早开花,从而将育种年限缩短1至3年。”黄国弟说。

广西热作所高级农艺师张宇研发出芒果矮化性状早期预测技术,是关键的技术突破之一。“矮化的芒果树更便于集约化管理。我们鉴定出几个与矮化高度相关的基因。芒果叶片赤霉素氧化酶基因是关键基因之一,它的主要作用是调控赤霉素的合成,其表达量高可作为矮生型芒果品种及矮化砧木选育的早期预选参考依据。”张宇告诉记者,有了这一研究成果,在后续育种中采集芒果杂交后代实生苗叶片,测定芒果叶片中赤霉素氧化酶基因表达量,就可以在幼苗时期提早筛选出具有矮化性状的后代单株进行进一步培育研究观察。

优化种植结构和区域布局

评价一颗芒果,有多少指标?黄国弟翻开厚厚的实验记录册。每个芒果品种果实的长度、宽度、厚度,单果重量,果皮厚度,果实颜色,以及可溶性固形物含量、含酸量等,都一一记录在案。从萌芽抽梢、展叶、转色到老熟稳定;从花芽萌动到初花期、盛花期、末花期,再到坐果期、生理落果期等,科研人员的试验观察覆盖了芒果的各个物候期。

在大量育种试验研究的基础上,一批适应性强、品质优、适应市场需求的芒果品种脱颖而出。

早熟品种“桂热芒4号”果肉细嫩,果汁丰富,还有清香的香味。广西芒果创新团队右江河谷综合试验站站长黄琦形容,有“类似冰淇淋的口感”,在百色市右江区永乐镇西北乐村那班屯的试验基地开展区域试验,产量逐年提高。

晚熟品种“桂热芒3号”味浓香、蜜甜,耐贮运,抗炭疽病,适宜干凉气候地区,在海拔300米的百色右江河谷山区、海拔600米的驮娘江河谷地区,以及海拔800米的云南永德县等芒果产区都表现出高产稳产和较好的适应性。

“桂热芒6号”单果重500至600克,其糖度要比“金煌芒”高3至4度;“桂热芒10号”可用于产期调节,在非正常开花结果的季节也可开花结果,可以看到“花果同树”的景象。

目前,科研人员选育并通过审定的优质早、中、晚熟品种共6个,分别为“桂热芒4号”“桂七芒”“热农1号”“桂热芒71号”“桂热芒3号”“桂热芒80-17号”,在广西、贵州、云南、四川广泛推广,其中4个品种通过全国审定,3个品种被列为全国芒果主导品种。这些品种实现早、中、晚熟期配套,解决了广西芒果因品种单一、熟期集中导致的经济效益低的被动局面。

“根据育成品种特点,我们提出品种区划方案:在百色右江河谷和桂南地区发展早、中熟品种,晚熟种集中在右江河谷两翼山区及上游海拔300米以上适宜区,做到适地适栽,充分发挥当地土地、气候等自然资源优势。”黄国弟说。

研发配套栽培技术和推广模式

品种园里,广西热作所研究员李日旺揭开覆盖在土壤表面的一层无纺布,露出黑色的滴灌带,每隔一段,能看到密密麻麻的根系覆盖在地表。李日旺介绍,广西山地果园壤土多为黏性较大的红壤,透水性差,直接应用滴灌效果差,因黏性土壤渗透慢容易造成水肥蒸发浪费、土壤板结。而采用滴灌口附近挖施肥坑,在其中填上杂草、椰糠等有机质,就能有效解决问题。

以山地芒果根际施肥穴加滴灌高效水肥一体化技术为核心,李日旺和其他专家合作,集成“健康大苗种植+简化施肥+树冠控高简化修剪+果实套袋”的芒果高效栽培技术模式,在该模式里还探索了山地芒果园搭建避雨棚,减少开花坐果季节雨水对花朵授粉、坐果的影响;通过研发应用一种具有防虫功能的芒果专用果袋,使芒果的外观、品质更好;研发“芒果绿枝带叶嫁接方法”获发明专利,并已得到广泛应用。

说起“芒果摘早花调控花期”技术,全国人大代表、田东县农业农村局芒果试验站站长陆弟敏津津乐道:“有的年份冬季较为温暖,芒果树开花早,一旦遇到倒春寒,就会影响坐果。在恰当的时间把‘早花’摘除,再促进果树二次开花,就能显著推迟开花时间,提高坐果率,从而提升产量。”陆弟敏说,这一技术在专家的指导下研究了15年以上,什么时间摘花、应该摘多少、怎样追施叶面肥促进二次开花等关键问题,都是反复试验研究后才得出结论。

黄琦告诉记者,创新团队的专家们在研究开发芒果新品种的同时,对配套设施、栽培技术的研究也不断深入。目前的研究方向集中在两点:水肥一体化、植保无人机等共性栽培措施在芒果产业落地,如滴灌水管应悬挂在天上、铺设在地上,还是埋在地下,运用植保无人机进行杀菌、杀虫、施肥作业,药、肥的配比是什么;其次是智慧农业,如高压喷雾系统、无人机摇花等课题的研究。

近日,在田东县乡村振兴局,农艺师韦再行精心准备的冬季清园专题培训班开讲了,172名农户前来听讲。“为什么要在冬季施有机肥?为什么要开展果园清园?为什么要对树干涂白?”几个问题一抛出,果农们瞬间来了兴趣,热情高涨,韦再行将他从创新团队专家那儿学来的知识转变为促进生产的实用技术。

“开展新品种选育、新技术集成、新成果推广,为产业未来发展打基础、做储备。”陆弟敏总结道。